Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Sukabumi tak sekadar momentum unjuk rasa dan tuntutan kenaikan upah. Lebih dari itu, May Day menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh di kota ini telah berlangsung sejak masa kolonial.

Ketika suara-suara perlawanan mulai tumbuh lewat embrio serikat buruh di pabrik-pabrik milik Belanda. Dari industri perkebunan hingga rel kereta api, Sukabumi menyimpan jejak panjang buruh yang berani menyuarakan hak di tengah tekanan kolonialisme.

Cerita mengenai ‘wajah’ serikat buruh pada masa kolonial disampaikan oleh Penulis Buku Sukabumi The Untold Story sekaligus sejarawan Yayasan Dapuran Kipahare, Irman Firmansyah. Dia mengatakan, istilah buruh sudah muncul pada masa kolonial. Sebelumnya, sebutan bujang disematkan bagi orang yang bekerja kepada majikan dengan bentuk perbudakan.

Tanam paksa jadi awal mula sistem upah buruh diberlakukan. Para buruh mendapatkan 5 Rijkdaalers atau 2,5 Gulden setiap memikul kopi. Meskipun sistem upah sudah mulai diberlakukan, namun praktik perbudakan dan kerja paksa masih terjadi.

Saat Inggris menguasai Jawa tahun 1811-1814, Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles mendirikan The Java Benevolent Institution (JBI). Tujuannya untuk menghapus perbudakan di Hindia Belanda. Namun, lembaga ini tidak secara langsung menghapus praktik kerja paksa atau rodi.

JBI, yang kemudian dikenal sebagai Javaansch Menschlievend Genootschap, merupakan lembaga sosial yang dibentuk untuk mempromosikan penghapusan perbudakan. Meskipun demikian, perbudakan tetap berlangsung hingga pertengahan abad ke-19.

“Beberapa proyek pembangunan yang diinisasi pemerintah mulai mempergunakan sistem upah, misalnya saat Daendels membangun Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, 1.000 bujang (buruh) Sunda turut dipekerjakan. Untuk pembangunan jalan dari Cisarua ke Cianjur, dipekerjakan 400 bujang dengan upah 10 Ringgit Perak per bulan atau setara 8,5 Sen per hari. Sebagian pekerjanya juga berasal dari Sukabumi, karena saat itu Sukabumi menjadi bagian dari Regentschap Cianjur,” kata Irman, Kamis (1/5/2025).

Lebih lanjut, eksploitasi buruh marak terjadi. Liberalisasi ekonomi diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1870, efeknya beberapa perkebunan swasta baru berdiri di Sukabumi.

Seiring perubahan itu, golongan kelas yang belum pernah ada sebelumnya yaitu kelas buruh muncul ke permukaan. Kelas buruh ini muncul akibat dari proses industrialisasi setahun setelah kebijakan liberalisme diterapkan.

Di sisi lain, kelas buruh juga muncul karena sistem perkebunan swasta lebih modern dibanding kebun tradisional. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang terorganisir mulai dari pembagian kerja, penggunaan tenaga dan mesin baru, spesialisasi administrasi dan pemberian upah yang teratur.

“Namun pola hubungan ini masih tidak seimbang karena pengusaha mempunyai kekuatan besar. Di Perkebunan Sinagar dan Parakasalak misalnya, pemilik memberlakukan uang token yang hanya bisa dibelanjakan di area perkebunan supaya pekerja tidak kabur setelah menerima gaji. Pola ini juga membuat uang yang dikeluarkan, tetap berputar dan kembali ke pengusaha perkebunan,” ujarnya.

Irman mengatakan, pada abad ke-20 bermunculan industri-industri baru di Sukabumi untuk menunjang usaha perkebunan maupun industri mandiri. Misalnya Pabrik Tekstil Cibunar di Cisaat yang mempekerjakan 10.000 buruh, penggilingan-penggilingan padi hingga pabrik mesin.

Perlawanan buruh asal Sukabumi pun tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1726, seorang bupati, penguasa wilayah yang dihormati, tewas ditikam senjata condre oleh seorang petani dari Cikembar.

Raden Aria Wiratanudatar III, Bupati Cianjur kala itu, tak menyangka bahwa kebijakan tanam paksa yang ditegakkannya akan berujung pada kematian di tangan rakyatnya sendiri. Selain itu, pemotongan bayaran kopi yang seharusnya 17,5 Gulden tetapi hanya dibayarkan 12,5 Gulden karena 5 Gulden dipotong Bupati juga disebut jadi salah satu faktor perlawanan buruh.

Peristiwa ini begitu membekas dalam sejarah Cianjur, hingga beliau dijuluki ‘Dalem Dicondre,’ dan terdapat tradisi larangan bagi keturunannya untuk menikahi gadis dari Cikembar serta menggunakan senjata condre

Perlawanan lain yang tak kalah mengerikan adalah terbunuhnya Mr Munder, administratur Perkebunan Pasir Telagawarna Nyalindung, yang dibunuh secara sadis dan dicincang menggunakan golok pada tahun 1890. Pembunuhnya adalah seorang Tionghoa pencangkok Kina bernama Tan Sing Leng yang upahnya belum dibayarkan selama beberapa bulan senilai 500 Gulden.

Perlawanan-perlawanan buruh juga sampai ke luar negeri. Irman menceritakan, buruh asal Sukabumi pernah melakukan gerakan mogok kerja di Belanda.

“Upaya terorganisir pemogokan secara parsial pernah dilakukan oleh buruh Sukabumi, bahkan tercatat sebagai pemogokan buruh perkebunan Sukabumi pertama yang terjadi di luar negeri yaitu di Belanda,” katanya.

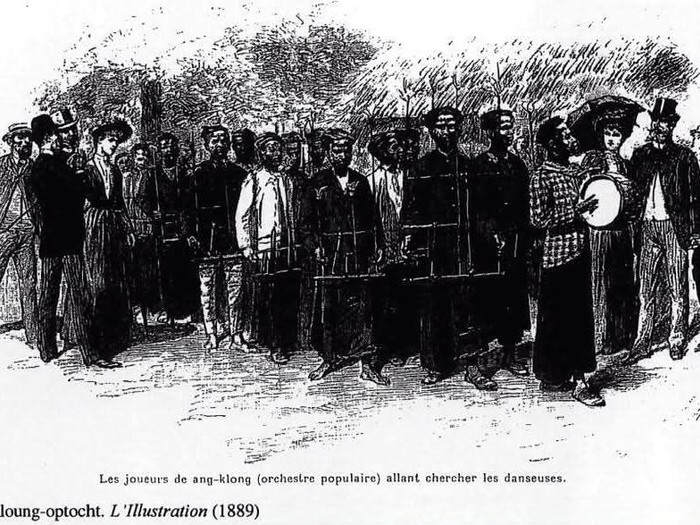

Dalam laporan Eliza Ruhamah Scidmore disebutkan bahwa saat para buruh Parakansalak akan manggung dengan Gamelan Sari Oneng di Dutch National Exhibition of Women’s Labour pada 1898, mereka sempat melakukan pemogokan karena upah yang tidak jelas dan rendah. Setelah ramai pemberitaan dari media-media Belanda, akhirnya pengelola membayarkan upah mereka lebih tinggi, dengan mencari dana kolektif dari para pengusaha Belanda saat rombongan Gamelan Sari Oneng dipulangkan ke Parakansalak.

Peristiwa sama sempat terjadi sebelumnya, yaitu pada 1893. Dalam buku The Komedie Stamboel: Popular Theater in Colonial Indonesia 1891-1903, beberapa pemain stanboel dari Sukabumi melakukan mogok bekerja di Singapura sebelum tampil, sayangnya tak ada media yang mencatat peristiwa tersebut.

Para buruh Sukabumi mulai mengenal gerakan buruh melalui Serikat Buruh Kereta Api atau Staat Spoorwegen Bond yang juga meliputi para pekerja kereta api wilayah Sukabumi dan Cianjur. Selanjutnya, mereka mendirikan Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie (VSTP) pada 1908.

Puncak gerakan buruh adalah pada 1910-1912, saat terjadi paceklik akibat Perang Dunia I dimana harga-harga beranjak naik, sementara upah tidak naik. Mulailah bermunculan serikat-serikat buruh di Indonesia yang beranggotakan para buruh di berbagai daerah, termasuk Sukabumi.

“Para buruh di Sukabumi bergabung dengan serikat-serikat yang berhubungan dengan jenis industri dan pekerjaannya, misalnya Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), atau Perserikatan Pegawai Rumah Pegadaian Indonesia, dan Perhimpunan Pegawai Pekerjaan Umum Sipil Indonesia,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, gerakan buruh juga terjadi pada Januari 1931. Buruh petugas binatu Rumah Sakit Gemeente (sekarang RSUD Syamsudin SH) melakukan aksi mogok dengan alasan menentang upah rendah dan pekerjaan yang terlalu banyak pada bulan Ramadan.

“Mereka harus memberikan maksimum 1.600 cucian per enam hari, namun hanya dibayar 107.50 Gulden per bulan. Sedangkan tarif standar untuk binatu di luar rumah sakit sekitar 600 Gulden per bulan,” kata dia.

Selanjutnya, pada Maret 1933, buruh kereta api di Sukabumi sempat mogok akibat mesin-mesin kereta yang tidak kunjung diganti dan membahayakan. Pemogokan juga terjadi di pasar pada Mei 1936, di mana para buruh tidak bisa bekerja karena toko-toko melakukan protes atas mahalnya harga sewa kios di pasar.

Kemudian November 1939, terjadi mogok pekerja tenun menjelang Lebaran karena uang muka upah yang tidak dibayarkan. Gerakan buruh Sukabumi terus aktif sepanjang perkembangan, mereka juga sempat mengikuti pertemuan tahunan kaum buruh, misalnya pertemuan buruh di Bandung pada Juni 1941.

Perjalanan panjang gerakan buruh di Sukabumi menunjukkan bahwa suara pekerja tidak pernah benar-benar padam. Dari perlawanan senyap di masa kolonial hingga unjuk rasa terbuka di era modern, semangat untuk memperjuangkan keadilan dan hak hidup yang layak terus menyala, menjadikan May Day bukan sekadar peringatan, tapi napas perjuangan yang diwariskan lintas generasi.