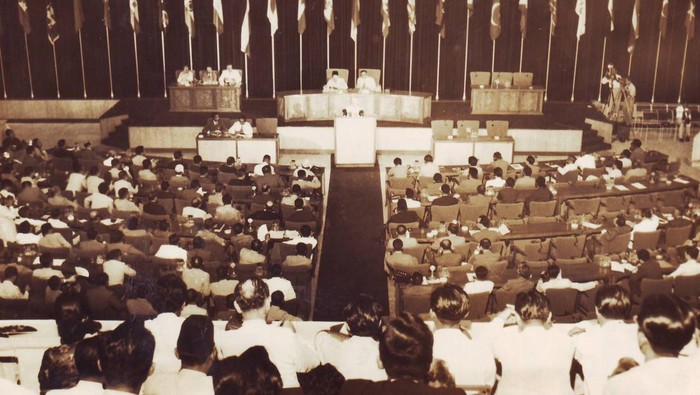

Di akhir 1954, suasana Kota Bogor yang sejuk menjadi saksi langkah besar diplomasi Asia. Para pemimpin dari Indonesia, India, Burma, Pakistan, dan Ceylon berkumpul di Istana Bogor pada 28-29 Desember. Mereka adalah Colombo Powers, kelompok lima negara Asia yang baru merdeka dan percaya bahwa masa depan kawasan ini tidak bisa ditentukan oleh blok Barat maupun Timur. Pertemuan di Bogor inilah yang kelak membuka jalan menuju Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Indonesia, melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, tampil sebagai tuan rumah. Ia berpendapat bahwa solidaritas Asia tak boleh berhenti di kawasan sendiri.

“Solidaritas Asia tidak akan lengkap tanpa Afrika,” kata Cindy Ewing dikutip infojabar dalam jurnal Cold War History berjudul “The Colombo Powers: Crafting Diplomacy in the Third World and Launching Afro-Asia at Bandung, tahun terbit 2019.

Pandangan itu diterima dengan penuh antusias. Lima negara sponsor setuju untuk memperluas jaringan dan mengundang negara-negara Afrika serta Timur Tengah ke dalam forum besar yang akan digelar tahun berikutnya. Dari Bogor lahir keputusan mengundang 29 negara untuk hadir di Bandung.

Ewing mencatat, Konferensi Kolombo, Bogor, dan Bandung menunjukkan transformasi dari solidaritas Asia menjadi solidaritas Afro-Asia, yang membuka jalan bagi lahirnya Dunia Ketiga.

“Artinya, Bogor bukan sekadar rapat teknis, melainkan sebuah titik transisi dari gagasan regionalisme Asia ke internasionalisme Afro-Asia,” beber Cindy.

Suasana pertemuan di Istana Bogor sederhana namun sarat makna. Di tengah kepungan Perang Dingin, mereka membicarakan agenda bersama dengan beragam gagasan, mulai dari menolak kolonialisme, menegakkan kedaulatan, menjalin kerja sama ekonomi dan kebudayaan, sampai memperjuangkan perdamaian dunia.

Dalam komunike atau pernyataan resmi Colombo Powers, kelima negara menegaskan bahwa Konferensi Asia-Afrika harus menjadi wadah bebas dari dominasi ideologi blok mana pun.

Namun, jalan menuju keputusan itu tidak sepenuhnya mulus. Pakistan, misalnya, khawatir isu Palestina akan menyedot perhatian bila negara-negara Arab diundang. Nehru pun cenderung berhati-hati agar konferensi tidak berubah menjadi ajang propaganda ideologis.

“Tetapi Indonesia, dengan dukungan mayoritas, menekankan pentingnya menyatukan Asia dan Afrika sebagai kekuatan moral dunia. Dengan cara itu, Bogor menjadi penentu bahwa Bandung akan benar-benar lahir sebagai forum global,” tulis Ewing.

Bagi publik internasional, keputusan di Bogor mengejutkan. Negara-negara yang sebelumnya dianggap hanya ‘penonton’ dalam politik dunia, tiba-tiba mengambil inisiatif mengundang Mesir, Ethiopia, Sudan, Ghana, Liberia, Suriah, Yordania, dan banyak lagi.

Dalam catatan Ewing, Colombo Powers pada dasarnya tengah merebut kembali agensi Asia dalam perundingan internasional dengan cara memperluas lingkup solidaritas mereka.

“Bogor menjadi simbol bahwa bangsa-bangsa baru merdeka mampu menciptakan forum alternatif di luar dominasi Barat,” ungkap Ewing.

Konferensi berlangsung dua hari, tetapi dampaknya melampaui waktu. Dari Istana Bogor, semangat anti-kolonialisme dan kedaulatan diperluas melintasi Laut Merah, menuju benua Afrika yang juga tengah berjuang.

“Bogor menjadi mata rantai yang menghubungkan Ceylon dengan Bandung, dan dari sana lahir gerakan besar yang kelak dikenal sebagai Gerakan Non-Blok,” kata Ewing.

Warisan Bogor adalah keyakinan bahwa forum kecil bisa melahirkan gelombang besar. Lima negara yang hanya berjumlah segelintir itu berhasil menggagas pertemuan 29 negara, menghasilkan Dasasila Bandung, dan mengubah arah diplomasi global.

“Colombo Powers memfasilitasi sebuah jaringan transnasional yang meluas melampaui Asia, mengintegrasikan negara-negara di belahan Selatan dunia dalam semangat tanggung jawab bersama,” kata Ewing.